|

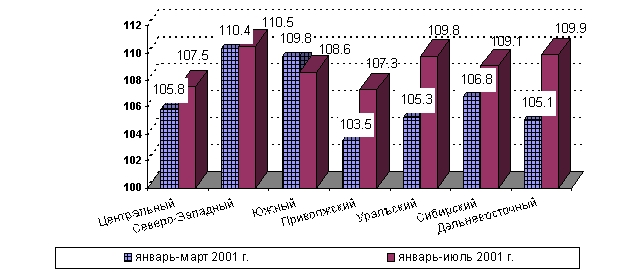

В

январе-июле 2001

года по

сравнению с

январем-июлем

2000 года рост

промышленного

производства

(с

учетом

экспертной

оценки

объемов

производства

малых

предприятий,

промышленных

подразделений

при

непромышленных

организациях)

по оценке

экономических

органов

субъектов

Российской

Федерации

отмечен в 6

федеральных

округах и в

большинстве

регионов

Российской

Федерации.

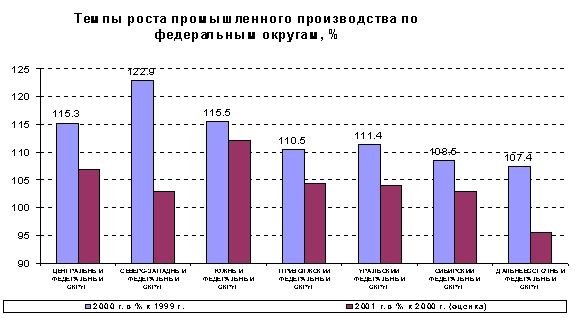

Темпы

роста

промышленного

производства

по

федеральным

округам, %

Более

высокие

темпы роста

промышленного

производства

(в основном за

счет

увеличения

выпуска

продукции в

отраслях,

ориентированных

на экспорт и

инвестиционный

сектор) так же

как и в

январе-июле

отмечены

в

Ростовской,

Орловской,

Брянской,

Новгородской,

Омской,

Томской

областях,

Ставропольском

крае,

Кабардино-Балкарской

Республике,

Карачаево-Черкесской

Республике,

Республике

Дагестан.

В

Ростовской

области,

имеющей

самые

высокие

темпы роста

(152.4%), растет

производство

продукции на

предприятиях

машиностроения

и

металлообработки,

черной

и цветной

металлургии,

пищевой,

легкой,

химической и

нефтехимической,

лесной,

деревообрабатывающей

и

целлюлозно-бумажной

промышленности,

а также

промышленности

строительных

материалов.

В

Орловской,

Новгородской,

Томской

областях

рост

промышленного

производства

был

обеспечен, в

основном, за

счет

увеличения

объемов

производства

в

машиностроении

и

металлообработке,

химической и

нефтехимической

промышленности.

В Брянской

и

Новгородской

областях

наблюдался

рост также в

легкой и

пищевой

промышленности.

В

республиках

Северного

Кавказа

более

высокими

темпами

наращивается

производство

на

предприятиях

пищевой

промышленности,

машиностроения

(Кабардино-Балкарская

Республика),

химической

промышленности

и

электроэнергетики

(Карачаево-Черкесская

Республика).

В 13

регионах

произошло

уменьшение

выпуска

промышленной

продукции,

причем

наиболее

значительно

в Приморском

крае,

Курганской,

Кировской и

Курской

областях.

Среди

федеральных

округов

уменьшение

объема

промышленного

производства

в январе-июле

по-прежнему

отмечено

только в

Дальневосточном

федеральном

округе, где

сократились

объемы

промышленного

производства

в Приморском

крае и

Камчатской

области.

При

этом в

Приморском

крае

продолжает

сокращаться

производство

на

предприятиях

машиностроения

и

металлообработки,

цветной

металлургии,

химической и

нефтехимической,

лесной,

деревообрабатывающей

и

целлюлозно-бумажной,

пищевой

промышленности.

Сложное

положение

промышленного

комплекса

края во

многом

обусловлено

тяжелой

ситуацией в

топливно-энергетическом

комплексе.

В

Хабаровском

крае

значительно

сократились

объемы

производства

в

машиностроении

и

микробиологической

промышленности.

В

Камчатской

области

сократились

объемы

производства

в основной

отрасли

промышленности

– рыбной,

доля которой

в общей

структуре

промышленного

производства

составляет

более 50

процентов.

Более

60% всего

объема

промышленного

производства

обеспечили

три

федеральных

округа –

Приволжский,

Центральный

и Уральский.

Причем более

50% всего

объема

производства

продукции

промышленности

в январе-июле

2001 г.

приходится

на 11

субъектов

Российской

Федерации:

Тюменская,

Свердловская,

Челябинская,

Московская,

Самарская и

Пермская

области,

Красноярский

край,

республики

Татарстан и

Башкортостан,

гг. Москва и

Санкт-Петербург.

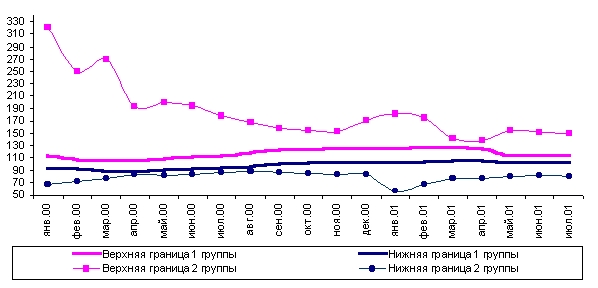

Динамика

«разброса»

индекса

физического

объема

промышленного

производства

(нарастающим

итогом в % к

соответствующему

периоду

предыдущего

года) по этой

группе

регионов в

сравнении с

остальными

субъектами

Российской

Федерации (2

группа)

показана на

диаграмме.

По

оценке

Минэкономразвития

России и

экономических

органов

субъектов

Российской

Федерации,

до конца года

рост

промышленного

производства

сохранится

по всем

федеральным

округам, за

исключением

Дальневосточного.

В

сельском

хозяйстве

уборка

урожая

характеризуется

более

высокими

темпами по

сравнению с

прошлым

годом. На 14

августа, по

данным

Минсельхоза

России,

уборка

зерновых

велась в

Южном,

Центральном

и

Приволжском

федеральных

округах.

Приступили к

уборке в ряде

регионов

Уральского,

Сибирского,

Северо-Западного

и

Дальневосточного

федеральных

округов.

Зерновые

скошены на

площади 17.6

млн.гектаров,

что

составляет 43.7%

посевов

зерновых

культур (на 22.9%

больше, чем

было скошено

к этому

времени в

предыдущем

году).

В

Южном

федеральном

округе

скошено 88%

посевов

зерновых

культур, в том

числе в

Краснодарском

и

Ставропольском

краях - 90%,

Ростовской

области - 81%. В

Воронежской

и

Саратовской

областях

скошено

более 80%

посевов

зерновых.

Средние

намолоты

зерна с

гектара в

целом по

России выше

прошлогодних.

В

Краснодарском

крае с

гектара

намолочено

по 45.9 центнера

(40.9 центнера в

прошлом году),

в

Ставропольском

– 29.4 центнера (24.3),

Ростовской

области – 28.9

центнера (21.3),

Воронежской

области – 26.3

центнера (18.0),

Саратовской

– 15.8 центнера

(13.5).

В

животноводстве

объемы

заготовленных

кормов были

выше по

сравнению с

прошлым

годом.

Несмотря

на

принимаемые

меры, в ряде

регионов

продолжает

сокращаться

поголовье

крупного

рогатого

скота, свиней,

овец и коз,

производство

мяса и молока.

Продуктивность

коров ниже,

чем в личных

хозяйствах.

Положительные

результаты

отмечаются

только в

птицеводстве.

Среди

субъектов

Российской

Федерации

производство

скота и птицы

на убой

сократилось

в 42 регионах,

молока и яиц -

в 44

регионах.

Производство

продуктов

животноводства

в

сельскохозяйственныхпредприятиях

федеральных

округов в

январе-июле

2001

года

(в % к

январю-июлю 2000

года)

|

Федеральные

округа

|

Cкот

и птица на

убой

в живом

весе

|

Молоко

|

Яйца

|

|

Центральный

|

98.7

|

105.0

|

101.2

|

|

Северо-Западный

|

114.4

|

108.6

|

101.8

|

|

Южный

|

104.3

|

100.9

|

111.7

|

|

Приволжский

|

95.4

|

100.2

|

97.1

|

|

Уральский

|

108.8

|

87.3

|

102.2

|

|

Сибирский

|

93.6

|

102.1

|

104.0

|

Ситуация

на

потребительском

рынке в

регионах

Российской

Федерации

остается

стабильной.

Оборот

розничной

торговли за

январь-июль 2001

г. по

сравнению с

январем-июлем

2000 года

увеличился

практически

во всех

регионах.

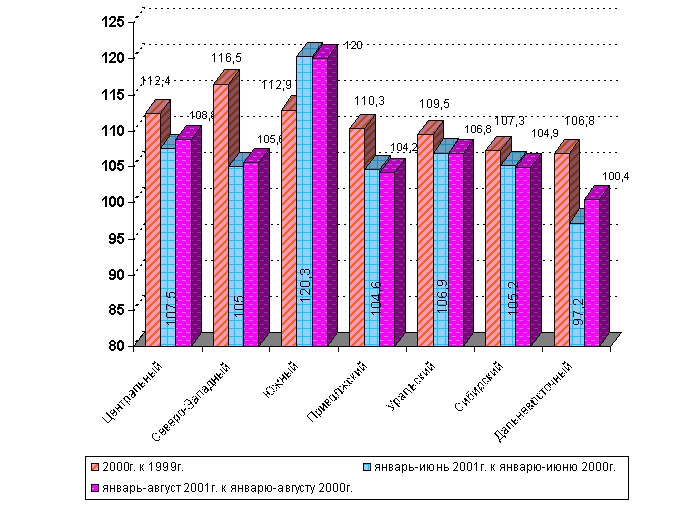

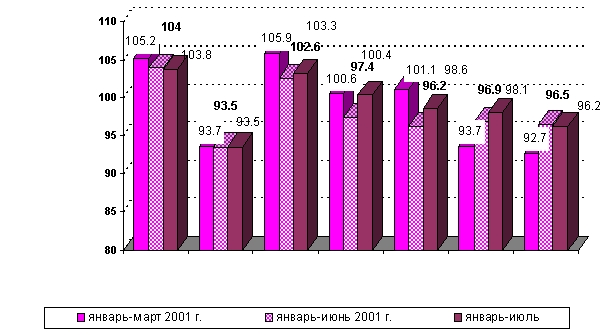

Темпы

роста

оборота

розничной

торговли по

федеральным

округам

(в % к

соответствующему

периоду 2000

г.)

Объем

платных

услуг

населению Объем

платных

услуг

населению в

январе-июле

по сравнению

с

соответствующим

периодом 2000 г.

увеличился в

сопоставимых

ценах в

Центральном

и Южном

федеральных

округах, в

остальных

федеральных

округах

отмечено его

снижение.

Среди

субъектов

Российской

Федерации

объем

платных

услуг

снизился в 39

регионах.

Темпы

роста

(снижения)

платных

услуг

населению по

федеральным

округам

(в % к

соответствующему

периоду 2000

г.)

Максимальные

и

минимальные

индексы

потребительских

цен и

тарифов на

товары и

платные

услуги

населению по

субъектам

Российской

Федерации в

июле 2001 года

характеризуются

следующими

данными:

|

Максимальное

значение

|

Минимальное

значение

|

|

Регион

|

индекс

цен, %

|

регион

|

Индекс

цен, %

|

|

Еврейская

автономная

область

|

103.4

|

Республика

Калмыкия

|

95.4

|

|

Республика

Адыгея

|

102.9

|

Ростовская

область

|

96.3

|

|

???????????

???????

|

102.9

|

Республика

Дагестан

|

96.8

|

|

?????????

????

|

102.1

|

Республика

Северная

Осетия-Алания

|

97.9

|

|

Архангельская

область

|

101.9

|

Астраханская

область

|

98.5

|

|

Курганская

область

|

101.8

|

Волгоградская

область

|

98.6

|

Среди

субъектов

Российской

Федерации

более чем на 2.0%

выросли цены

на

потребительские

товары и

услуги в 5

территориях.

Наибольший

прирост

потребительских

цен

отмечался в

Еврейской

автономной

области – 3.4% (в

результате

роста

тарифов на

платные

услуги

населению на

13.4%). В

Республике

Адыгея и

Магаданской

области

удорожание

товаров и

услуг на 2.9%

также было

вызвано

ростом

тарифов на

платные

услуги

населению - на

32.6% и 6.8%

соответственно.

В

29 субъектах

России под

влиянием

сезонного

снижения цен

на

плодоовощную

продукцию

индекс

потребительских

цен составил

менее 100%. Самое

заметное

снижение цен

и тарифов на

товары и

услуги

зарегистрировано

в Республике

Калмыкия - на 4.6%,

где

продовольственные

товары в

целом стали

дешевле на 8.1

процента.

В

Москве

индекс

потребительских

цен составил

100.1% (с начала

года – 113.3%), в

Санкт-Петербурге

– 100.8% (с начала

года –

114.5%).

Ниже

представлена

стоимость

минимального

набора

продуктов

питания и ее

изменение по

сравнению с

предыдущим

месяцем в

ряде столиц

республик,

краевых,

областных

центров и

городах

федерального

значения:

|

Максимальная

стоимость

|

Минимальная

стоимость

|

|

Регион

|

рублей

|

Изменение

стоимости

набора, %

|

Регион

|

Рублей

|

Изменение

стоимости

набора, %

|

|

Магадан

|

1573.4

|

103.5

|

Элиста

|

675.0

|

88.3

|

|

Петропавловск-

Камчатский

|

1417.2

|

106.4

|

Тамбов

|

711.5

|

99.2

|

|

Якутск

|

1397.8

|

100.3

|

Махачкала

|

720.5

|

90.0

|

|

Южно-

Сахалинск

|

1311.5

|

100.4

|

Ростов-на-Дону

|

728.4

|

90.8

|

|

Москва

|

1133.2

|

98.8

|

Курск

|

736.4

|

95.0

|

Наибольший

прирост

стоимости

минимального

набора

продуктов

питания в

июле был

отмечен в

Петропавловске-Камчатском

– 6.4%,

Петрозаводске

– 4.6% и

Благовещенске

– 4.5

процента.

Наибольшее

снижение

стоимости

минимального

набора

продуктов

питания за

прошедший

месяц было

зафиксировано

в Анадыре - на

12.6%, Элисте - на 11.7%,

Самаре - на 10.9

процента.

Стоимость

набора в

Москве за

месяц

снизилась на

1.2% (с начала

года выросла

на 20.2%) и

составила в

конце июля 1133.2

рубля, в

Санкт-Петербурге

- на 0.7% (с начала

года - выросла

на 22.1%) и

составила 1001.8

рубля.

В

связи с

продолжающимся

ростом цен во

всех

регионах по

сравнению с

началом года

увеличилась

величина

прожиточного

минимума, в

ряде

регионов

увеличилась

численность

населения с

доходами

ниже

прожиточного

минимума. По

данным

экономических

органов

регионов,

наиболее

сложное

положение с

соотношением

доходов и

прожиточного

минимума (по

состоянию на

июнь)

сложилось в

республиках

Ингушетия,

Марий Эл,

Тыва,

Кабардино-Балкарской

Республике,

Ивановской и

Читинской

областях, а

также в

Усть-Ордынском

Бурятском,

Корякском и

Чукотском

автономных

округах, где

душевые

доходы не

обеспечивают

даже

прожиточного

минимума.

Более

благополучная

ситуация

сохраняется

в

республиках

Татарстан,

Башкортостан,

Коми,

Карачаево-Черкесской

Республике,

Московской,

Пермской,

Самарской,

Кемеровской,

Томской и

Тюменской

областях, г.

Москве, а

также в

Ханты-Мансийском,

Ямало-Ненецком

и Таймырском

автономных

округах, где

среднедушевые

денежные

доходы

превышают

прожиточный

минимум

более чем в 2.2

раза.

Одной

из серьезных

причин,

снижающих

уровень

жизни

населения,

остается

наличие

просроченной

задолженности

по

заработной

плате. В

субъектах

Российской

Федерации

суммарный

объем

задолженности

по

заработной

плате

погашался

неравномерно.

По состоянию

на 1 августа 2001 г.

просроченная

задолженность

по

заработной

плате

снизилась по

сравнению с 1

июля в 28

субъектах

Российской

Федерации,

из-за

недофинансирования

из бюджетов

всех уровней

– в 37

субъектах

Российской

Федерации.

Из

общего

объема

задолженности

из-за

бюджетного

недофинансирования

15.4%

приходилось

на

федеральный

бюджет и 84.6% - на

бюджеты

субъектов

Российской

Федерации и

местные

бюджеты.

Более

60% бюджетной

задолженности

приходится

на отрасли

социальной

сферы, из них

третья часть -

на

здравоохранение

и

образование,

которые

финансируются

в основном за

счет

региональных

бюджетов.

Просроченная

задолженность

по

заработной

плате

в

федеральных

округах

|

Здравоохранение,

тыс.рублей

|

Образование,

тыс.рублей

|

|

Федеральные

округа

|

На

1.07.2001г.

|

На

1.08.2001г.

|

Темпы

роста

(снижения) в %

|

На

1.07.2001г.

|

На

1.08.2001г.

|

Темпы

роста

(снижения)

в %

|

|

Центральный

|

34014

|

36643

|

107.7

|

94777

|

71380

|

75.3

|

|

Северо-Западный

|

24626

|

3205

|

143.0

|

92264

|

78111

|

84.7

|

|

Южный

|

12938

|

14837

|

114.7

|

38288

|

23727

|

62.0

|

|

Приволжский

|

58422

|

75168

|

128.7

|

139683

|

124605

|

89.2

|

|

Уральский

|

36962

|

39173

|

106.0

|

58225

|

58186

|

99.9

|

|

Сибирский

|

68660

|

87268

|

127.1

|

263572

|

246078

|

93.4

|

|

Дальневосточный

|

82624

|

110814

|

134.1

|

125492

|

128275

|

102.2

|

Основная

часть

просроченной

задолженности

по

заработной

плате как в

здравоохранении,

так и в

образовании

по состоянию

на 1 августа

приходится

на

Приволжский,

Сибирский и

Дальневосточный

федеральные

округа (52,5% и 72,4%

соответственно).

Среди

субъектов

Российской

Федерации

значительная

задолженность

по

заработной

плате (в

абсолютном

выражении) в

здравоохранении

по состоянию

на 1 августа

отмечена в

Приморском

крае (10,3% от

общей

задолженности

по России в

целом и 69.1% к

фонду

заработной

платы

организаций

области,

имеющих

задолженность),

Сахалинской

(соответственно

8.6% и 104.5%),

Свердловской

(6.6% и 62,1%),

Кемеровской

(6.5% и 62,2%) областях;

в

образовании

– в

Республике

Тыва (9.6% и 460.6%),

Кемеровской

(8.6% и 58.0%) и

Архангельской

(7.7% и 107,1%) областях.

В то

же время в

ряде

субъектов

Федерации,

где

задолженность

в абсолютном

выражении не

столь велика,

как в

вышеперечисленных

субъектах,

она

значительно

превышает

фонд

заработной

платы

организаций,

имеющих

задолженность:

в

Краснодарском

крае – в

здравоохранении

в 3.1 раза и

образовании

в 3.4 раза, в

Республике

Дагестан –

соответственно

в 1.4 раза и 1.5

раза.

Из

общего

объема

просроченной

задолженности

из-за

недофинансирования

из

федерального

бюджета в

отрасли

"наука и

научное

обслуживание"

81%

приходилось

на

организации

Москвы (62,0

млн.рублей),

Санкт-Петербурга

(46,0 млн.рублей),

Московской

области (56,9

млн.руб-лей),

Свердловской

области (40,7

млн.рублей).

Ситуация

на рынке

труда

остается

практически

без

изменений,

несмотря на

некоторое

увеличение

численности

официально

зарегистрированных

безработных

по сравнению

с началом

года.

Показатель

уровня

официально

регистрируемой

безработицы

характеризуется

стабильным

региональным

распределением.

Уже в течение

длительного

периода

наиболее

высокие

показатели

уровня

безработицы

по-прежнему

сохраняются

в 7 регионах.

Максимальные

показатели

зафиксированы

в Корякском

автономном

округе (9.4%) и

Республике

Ингушетия (7.4%),

при этом для

обоих

регионов

характерна

негативная

динамика

показателя.

К

началу июля

высокие

показатели

уровня

безработицы

отмечены

также в

Республике

Дагестан (6.3%),

Агинском

Бурятском (6.1%),

Эвенкийском

(3.9%) и

Таймырском (4.8%)

автономных

округах,

Республике

Тыва (6.5

процента).

Наименьший

уровень

безработицы

сохраняется

в

Оренбургской

области (0.5%),

далее

следуют

Краснодарский

край и

Смоленская

область (0.6%),

Липецкая,

Ростовская и

Тверская

области,

г.Санкт-Петербург

(0.6%). И еще в 7

регионах

(Москва,

Ставропольский

край,

Тюменская,

Белгородская,

Ростовская,

Волгоградская

и

Нижегородская

области)

уровень

официально

регистрируемой

безработицы

не превышает

0.8 процента.

Министерство экономического развития и торговли РФ

|